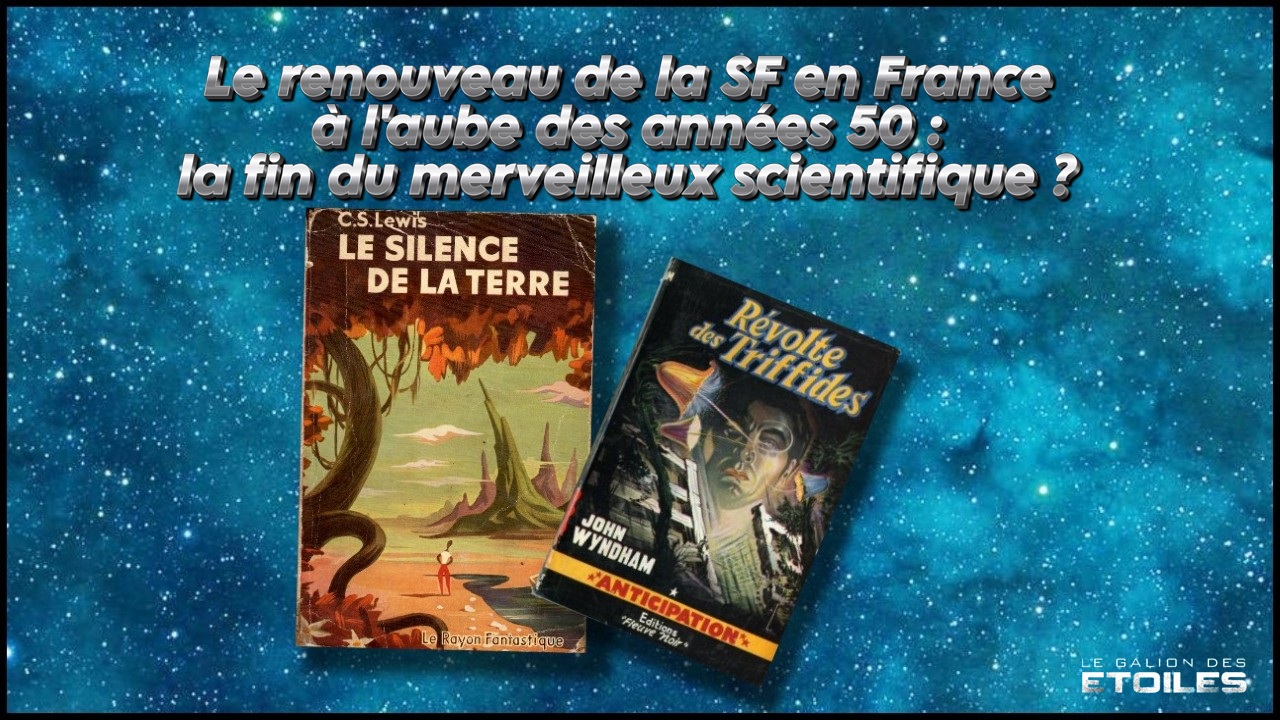

Le Silence de la Terre (Out of the Silent Planet, 1938) © 1952 Le Rayon Fantastique | Révolte des Triffides (The Day of the Triffids, 1951) © 1956 Fleuve Noir, illustration de couverture © René Brantonne | Montage © Le Galion des Etoiles

Le début des années 1950 en France vit l'apparition en un court laps de temps de revues et de collections de romans consacrées spécifiquement à la science-fiction. Cet enthousiasme soudain, poussé par la découverte des grands classiques de l'âge d'or américain, relevait en partie de l'attrait pour « l'american way of life » dû à la présence des forces armées US dans l'Hexagone après 1945. L'établissement de plusieurs bases yankees sur le territoire – et la présence de nombreux jeunes militaires nourris de comics ou lecteurs de pulps – suscita un réel intérêt auprès du public français. Cependant, si ce facteur qui relève d'une mode n'est pas à négliger, la passion d'une poignée d'hommes auquel le « merveilleux scientifique » était peu familier fut vraiment déterminante.

Cette floraison résulta du travail et de l'obstination d'un petit nombre d'amateurs de science-fiction. Leur ardeur s'était hélas, pour quelques uns d'entre eux, heurtée à de dures réalités géopolitiques. Ainsi Georges H Gallet, né en 1902, initié par sa grand-mère aux œuvres de Wells ou de Verne, avait-il entrepris de lancer le premier périodique de science-fiction en France dès septembre 1939. Hélas, les événements tragiques de cet automne-là firent que « Conquêtes » ne connut qu'un numéro, le « 0 » qui ne fut même pas diffusé. Georges H Gallet, directeur douze ans plus tard du « Rayon Fantastique » pour Hachette, ne manquera pas de reprendre dans sa collection le texte de Festus Pragnell qu'il avait alors publié, « Kilsona, monde atomique ». Georges H Gallet, journaliste de profession, était en relation suivie avec Walter Gilling à qui il acheta les droits de récits parus dans « Tales of Wonders ». Selon Philip Harbottle et Jean-Luc Buard[1], il fut à l'origine de la traduction et de la publication dans l'hebdomadaire « Ric et Rac » de deux récits de John Russell Fearn (Vargo Statten) durant la guerre, belle prouesse que de permettre alors à un auteur anglais d'apparaître au sommaire d'une revue contrôlée par l'occupant. Reconnu internationalement, Georges H Gallet fut distingué lors de la convention mondiale de SF de Brighton en 1979.

Autre pionnier qui, s'il avait survécu à la déportation, aurait sans nul doute imprimé sa marque sur ce petit monde : Régis Messac. On lui doit la première vraie collection de livres de SF d'avant-guerre, « les Hypermondes » (éditions de La Fenêtre Ouverte) qui abrita, outre ses romans « Quinzinzinzili » et « La cité des asphyxiés » – devenus des classiques – un recueil de nouvelles de David H Keller contenant en particulier le célèbre récit « La guerre du lierre ». Régis Messac ne fut pas exactement bercé par « le merveilleux scientifique », même s'il s'y intéressa. Il s'inscrivit dans la lignée d'un Swift et eut la dent dure dans ses livres contre les manifestations de la bêtise humaine, sous les coups de laquelle il succomba malheureusement. Georges H Gallet et Régis Messac se connaissaient et entretenaient une correspondance. L'un et l'autre appartenaient, avec Jacques Bergier et Jean Birgé, à cette petite phalange d'amateurs français férus de pulps anglo-saxons. Pour la petite histoire, Georges H Gallet se défit de sa collection auprès de Jacques Sadoul lorsqu'il entreprit de s'établir à Cassis pour sa retraite. Jacques Bergier, né en 1912, ingénieur chimiste, résistant et déporté, fut un artisan essentiel de l'essor de la SF en France après-guerre. Il découvrit chez Joseph-Gibert, dans les années 20, les stocks de pulps américains, tels « Argosy » ou « All stories », laissés derrière elle par « l'American Legion »[2] après 1918. Ainsi glissa-t-il peu à peu du « merveilleux scientifique » tel que le pratiquaient les auteurs russes ou polonais qu'il lisait jusqu'alors vers la littérature d'anticipation et de fantastique anglo-saxonne, à travers les œuvres d'Abraham Merrit et de H.P. Lovecraft. A ces fans de la première heure, très influencés par la littérature de SF d'outre-atlantique, vinrent s'ajouter après-guerre trois hommes aux personnalités fort différentes : François le Lionnais, Jean Birgé et Michel Pilotin. François le Lionnais, né en 1901, résistant de la première heure, était très lié avec Jacques Bergier qu'il connut durant la guerre. Il tenta de convaincre Gallimard de lancer une collection de SF dès 1946, projet avorté mais qui concourut à faire naître l'intérêt de cet éditeur pour le genre. Jean Birgé, né en 1917, était aussi un des rares amateurs de SF anglo-saxonne d'avant-guerre, mais le conflit fut mouvementé également pour lui. Arrêté et jeté dans un train de la mort, il réussit à s'en échapper. Entre-temps son appartement et ses biens à Angers (dont ses ouvrages de SF) furent pillés par les nazis. Accompagnant l'essor de la SF au début des années 50 et conseillé par Jacques Bergier, il créa les éditions Métal, dont la collection SF, célèbre pour ses couvertures dorées ou argentées, accueillit aussi bien de nouveaux auteurs français que des personnalités confirmées comme Maurice Limat ou Adrien Sobra. De ce point de vue, cette fameuse « Série 2000 » fut le creuset idéal pour recueillir l'héritage du « merveilleux scientifique » et permettre à ce courant, éprouvé par les années de guerre, d'exister à nouveau et de se renouveler. Malheureusement cette collection sombra quelques années après son lancement et il ne se trouva personne pour reprendre les rênes et faire fructifier ce capital. Ainsi le renouveau amorcé avec les titres d'un Jean Lec, d'un Lortac[3] ou d'un Claude Yelnick fut sans lendemain ; Yves Dermèze et Pierre Versins qui s'inscrivaient aussi dans le sillage du « merveilleux scientifique » voguèrent vers d'autres horizons. De fait, les maîtres d’œuvre de la SF d'alors n'avaient d'yeux que pour la production anglo-saxonne, mesurant les rares ouvrages français à l'aune de cette échelle. Il n'y eut pas d'homme providentiel pour relancer la dynamique passée. Heureusement une forme de survivance du « merveilleux scientifique » intervint là où on ne l'attendait pas, et Jean Birgé n'y fut peut-être pas pour rien.

Enfin, dernier personnage emblématique, Michel Pilotin qui, sous le pseudonyme de Stephen Spriel prit la codirection du « Rayon Fantastique » sous les couleurs de Gallimard. Il présida également au choix des premiers titres de la collection « Présence du Futur » chez Denoël. Né en 1906 à Fort-de-France, de formation littéraire – il fut un brillant élève à Louis le Grand – proche de Raymond Queneau et de Boris Vian, il révéla au public les grands classiques signés Sturgeon, Van Vogt, Asimov, Bradbury, Bester et autres, creusant l'écart avec l'univers du « merveilleux scientifique » des décennies précédentes. Nourri essentiellement par la littérature de SF américaine puisée dans « Astounding » ou « Galaxy », il mena une politique éditoriale radicalement différente de celle de son collègue Georges H Gallet, féru lui des flamboyants space-opéra des années 30 tels que les écrivaient Stanley Weinbaum ou E.E. Doc Smith[4]. Pourtant, Michel Pilotin éditera un Francis Carsac, grand admirateur de Rosny Ainé. « Les Robinsons du cosmos » pour ne prendre que cet exemple, s'inscrivent parfaitement dans la lignée des récits de « Sciences et Voyages » et possède tous les attributs du « merveilleux scientifique ».

La rupture était-elle donc consommée avec cette tradition littéraire considérée comme dépassée, voire ringarde, à l'issue des transformations du paysage éditorial et de la société française d'après-guerre ? Avant ce conflit fleurissaient en France les anticipations de Maurice Renard, de José Moselli, de Théo Varlet, de Rosny Ainé, de Paul de Sémant, de Jacques Spitz, de Léon Groc ou encore de Gaston Leroux ou de A Valérie, pour ne citer que les noms les plus célèbres. Une formidable pépinière d'écrivains talentueux et inventifs avait donné à l'anticipation ses lettres de noblesse, et les œuvres produites influencèrent toute une génération de lecteurs, et même de futurs auteurs. Ces romans, que l'on n'identifiait pas encore comme relevant de la science-fiction, s'inscrivaient dans une tradition, certains d'entre eux étaient devenus des classiques, jouant sur des thèmes qui ne devaient rien à ce qui se faisait ailleurs. Il existait même un périodique dédié : « Sciences et Voyages ». On ne peut donc que déplorer les conséquences dévastatrices de la guerre qui s'ajoutèrent à la disparition de ténors comme Rosny Ainé, Théo Varlet, Maurice Renard ou encore Régis Messac.

Pourtant, si l'on parcourt les sommaires des premières livraisons de la revue « Fiction » créée par Maurice Renault à l'instigation de Jacques Bergier; on constate que certains noms du « merveilleux scientifique » cohabitèrent avec les étoiles de la SF anglo-saxonne. Guy de Maupassant apparut dès le premier numéro, Maurice Renard le suivit, Jean de la Hire figura dans le troisième, etc... Le lien avec le passé n'était donc pas rompu, mais l'impact des grands chefs d’œuvres venus d'Amérique fut si fort que la nouvelle génération d'auteurs français, éblouie par ces récits, n'eut de cesse que de s'épuiser à les copier pour tenter d'atteindre le niveau de leurs mentors d'outre-atlantique ; tournant le dos à ce qui avait été jusqu'en 1939 en France une véritable école originale et prometteuse.

Pourtant, avant même que ne déferle en France la vague anglo-saxonne, et même si les principaux auteurs nationaux capables d’œuvres ambitieuses s'étaient tus ou en passe de le faire, une certaine tradition perdurait. René Bonnefoy le démontra avec « Et la planète sauta », roman écrit avant-guerre mais publié en 1946 sous le pseudonyme de B R Bruss, ou encore Marc Wersinger avec « La chute dans le néant » sorti en 1947. Ils ne furent pas les seuls à s'inscrire dans la tradition du « merveilleux scientifique ». Cependant ces œuvres continuatrices ne furent qu'une minorité. Les dés roulaient bel et bien.

Parallèlement au courant porté par les auteurs d'avant-guerre, une approche plus « populaire » s'était développée, illustrée essentiellement par les éditions Ferenczi et visant d'abord la jeunesse. La figure emblématique en fut R.M de Nizerolles, mais on peut citer aussi Maurice Limat ou Max-André Dazergues. Cette maison d'édition qui fit l'objet d'une spoliation et d'une aryanisation durant la guerre (elle fut administrée un moment par Jean de la Hire devenu collaborateur notoire) se rétablit néanmoins à son issue et reprit son activité traditionnelle à la Libération. En conséquence, elle proposa au jeune public une réédition des « Voyages extraordinaires d'un petit parisien dans la stratosphère et les planètes » de R.M. De Nizerolles. C'était un peu le chant du cygne, les attentes comme les goûts ayant radicalement évolués en l'espace de dix ans. Ce fut en réalité grâce au Fleuve Noir, avec la toute nouvelle collection « Anticipation », que le « merveilleux scientifique » d'obédience populaire retrouva des couleurs. Enfin il ne faut pas écarter du panorama la bande dessinée d'inspiration « merveilleux scientifique » tels « Les pionniers de l'espérance »[5] ou « Le rayon U » ainsi que les publication portées par Artima (Météor, Sidéral, Cosmos...) dès le début des années 50.

Autant « Présence du Futur » et « Le Rayon Fantastique » bénéficièrent de politiques éditoriales personnalisées et directives, conduites par des « aficionados » de la SF ; autant « Anticipation » fut d'abord un produit lancé pour de strictes raisons commerciales, afin de faire profiter les toutes jeunes éditions du Fleuve Noir de l'engouement du public pour la SF. Il faut souligner qu'une myriade de petites collections éphémères (initiées par des éditeurs comme Le trotteur, Mame, Flamme d'or...) tentèrent dans ces années-là de profiter de la rareté des publications relevant de la SF populaire à prix modique[6], segment un peu négligé par « Le Rayon Fantastique » et qui ne sera pas à proprement parler exploité par la « Série 2000 ». Jean Birgé fut-il à la manœuvre auprès d'Armand de Caro pour pousser celui-ci à se lancer dans l'aventure, avant de l'entreprendre lui-même de son côté ? C'est possible. Il était lié avec le poulain de l'écurie du Fleuve Noir, Frédéric Dard, qui lui dédicaça le tout premier opus des aventures de San Antonio. On ne peut pas non plus écarter de la genèse de « Anticipation » deux auteurs belges, Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse qui ,sous le pseudonyme de Jean-Gaston Vandel, y livrèrent une série de romans de SF fort réussis mais ne devant pas grand chose au « merveilleux scientifique ». Les quatre premiers titres de la collection - le cycle des« Conquérants de l'univers », signés F Richard Bessière - sont un hommage appuyé à R.M. De Nizerolles et donc à une littérature renvoyant à l'enfance ou à l'adolescence de la plupart des lecteurs de l'époque. Le succès de « Anticipation » dut aussi beaucoup à sa politique de diffusion, extrêmement maillée grâce à des tirages importants.

Henri Michel Richard Bessière. auteur complet et souvent surprenant, mérite une attention particulière. Né en 1923 à Béziers, il commença à écrire sa geste des « Conquérants de l’univers » vers l’âge de 15 ans, en collaboration avec son père Léopold. On peut donc situer approximativement l'essentiel de cette rédaction vers 1941-42. On sait que celle-ci fut achevée en 1950 et soumise alors par François Richard à Armand De Caro, au moment où celui-ci envisageait sérieusement le lancement d'une collection de SF.

C’est signées F Richard Bessière que les amateurs découvrirent les premières livraisons de « Anticipation », servies par des couvertures fabuleuses de René Brantonne, très influencé par le design des années 30. Saga avant l’heure, « Les conquérants de l’univers» inaugurèrent une collection dont le débit ne se tarirait qu’à l’issue de sa 2000ème livraison, un demi-siècle plus tard.

Avec les volumes de cette série se dessine un space-opéra aujourd'hui désuet mais qui s'inscrivit largement dans la lignée des récits qui émaillaient les fascicules Ferenczi. Il faut se remémorer l’état d’esprit de l'époque, marqué au fer rouge par le cortège d’horreurs vécu quelques années auparavant, mais aussi frappé par les avancées technologiques nées de la guerre, perçues comme l'espoir d’un futur rayonnant où l’humanité s’accomplirait pleinement entre les étoiles. Cet optimisme triomphant se retrouve dans le cycle des « Conquérants de l’univers » même si les personnages et les situations évoquent les feuilletons de l'entre-deux-guerres. Le parallèle avec « Les aventuriers du ciel » de R.M de Nizerolles est assez facile à établir, et Henri Bessière ne s'est jamais caché de s'en être directement inspiré. Le « Météore » est une réédition du « Bolide », le professeur Bénac une réplique du professeur Saint-Marc et Mabel Peterson un fidèle reflet d'Yvonne Blanchard. On retrouve bien sûr les ingrédients d'un « merveilleux scientifique » qui ne s'embarrassait pas de vraisemblance mais proposait en tout premier lieu l'évasion et le rêve. Ainsi, ce cher professeur Bénac est-il un « géo trouvetou » qui construit tranquillement sa fusée dans un coin de son jardin...

Mais le charme était là et la magie opéra. Le second auteur français de la collection, Jimmy Guieu, fut peu redevable contrairement à son collègue Henri Bessière au « merveilleux scientifique », et Jean-Gaston Vandel livra des ouvrages résolument modernes, traitant des sujets d'actualité comme le danger nucléaire. Henri Bessière, qui écrivit aussi bien des romans SF, policiers ou historiques, évolua vers une thématique et un style propres, se libérant des influences de sa jeunesse pour explorer tous les domaines possibles ouverts par la SF et même en proposer de nouveaux. Ainsi, « N'accusez pas le ciel » ou « Les mages de Dereb » annoncent Philip K. Dick avant l'heure . Quel autre auteur français peut se targuer d'avoir balayé une plage aussi étendue de sujets ?

René Bonnefoy, alias B.R. Bruss prit à son tour le relais. Il débuta sa carrière littéraire en 1923 par une série de nouvelles publiées dans « Le Petit Journal » avant de livrer, en 1928, un ouvrage prometteur « Gilberte et l’autorité » dans lequel certains passages annonçaient déjà ses romans de la future collection « Angoisse » du Fleuve Noir. Né en 1895, il fit toute la guerre de 14-18 et reçut la médaille militaire pour faits d’armes. Remarqué par un autre auvergnat au destin national et tragique, Pierre Laval, il devint, au début des années 30, rédacteur en chef du « Moniteur du Puy-de-Dôme », journal possédé par son mentor depuis 1927.

Les liens de confiance établis au fil des ans – qui relevaient d'une forme de clientélisme à la romaine - allaient porter leurs fruits délétères aux heures les plus sombres de notre histoire, et avoir quelques conséquences fâcheuses à la Libération pour notre auteur. René Bonnefoy fut ainsi condamné à mort, peine commuée en 1955 en cinq ans de dégradation nationale. Ce statut le priva de tout accès à la fonction publique, mais il avait déjà entamé une carrière littéraire professionnelle sous les pseudonymes de B R Bruss et de Georges Brass. Roger Blondel n’apparaîtra qu’en 1956. Les premiers ouvrages de Bruss, publiés dans « Anticipation », n'auraient pas dépareillés les sommaires d'une revue comme « Sciences et Voyages ». Cependant, peu à peu, B R. Bruss évolua au fil de ses ouvrages vers une thématique et un style tout aussi personnels que celui de son confrère Henri Bessière, avec des histoires qui se distinguèrent par une écriture soignée et un profond humanisme.

Après ces pionniers, deux autres auteurs vinrent grossir les rangs de « Anticipation » et perpétuer, à leur manière, la flamme d'un certain « merveilleux scientifique » : Max-André Rayjean et Maurice Limat.

Jean Lombard est né en 1929. Au cours de son adolescence, il découvrit le roman d’aventures populaires et en particulier l’œuvre de Max-André Dazergues. Sa fascination pour cet écrivain fut telle qu’il décida de devenir lui aussi auteur. Il le fera sous un pseudonyme qui affiche à lui seul sa passion pour Dazergues : Max-André Rayjean. C’est en 1948 que parût son premier texte. Suivirent en décembre 1950 et janvier 1951 dix épisodes d'un feuilleton pour la jeunesse, « L’île de l’Angoisse » dans « Coq Hardi » . 1954 représenta un véritable tournant dans sa carrière avec ses débuts comme scénariste de BD dans « Les Histoires Illustrées magazine » puis aux éditions Artima. A ce moment, Jean Lombard découvrit la SF par le biais de «Anticipation». Le genre le séduisit et il envoya un manuscrit au Fleuve Noir. Le livre parut en 1956 sous le titre de « Attaque sub-terrestre ». Dès son troisième roman, « Les Parias de l’Atome », Max-André Rayjean obtint le Grand Prix du Roman de Science Fiction 1957. Les amateurs de récits colorés ne furent pas déçus et le lien avec les feuilletons échevelés du passé fut clairement rétabli. Max-André Rayjean s'écartera assez peu des standards éditoriaux qui régissaient la collection.

Enfin, auteur multiforme ayant débuté sa carrière avant-guerre : Maurice Limat. Né en 1914, il fut vraiment ce qu’il est convenu d’appeler un écrivain populaire. Il le fut en devenant auteur maison chez Ferenczi, puis au Fleuve Noir, capable de délivrer de façon cadencée une production souvent inégale.

Ce stakhanoviste de la machine à écrire savait à l’occasion livrer de petits bijoux, épars au milieu d’un flot continu d’ouvrages destinés au lecteur prisonnier du « métro boulot dodo »[7]. Il démontra ainsi, comme pour beaucoup de ses confrères que, lorsqu'il était libéré des contraintes industrielles qu’il devait respecter pour vivre, il pouvait à l’occasion prouver qu’il était un authentique écrivain, doué de talent et capable de produire des œuvres abouties. Ce sera vrai en particulier pour ses ouvrages de la collection « Angoisse ».

Il y eut donc un courant fort au Fleuve Noir, jalonné d’œuvres dont il faut chercher les racines dans la littérature d'anticipation des trente premières années du XXème siècle. Nombre de ces ouvrages se sont soustraits à l'hégémonie de l'influence anglo-saxonne et à la direction impulsée par les pionniers des années 50. La marque de « Sciences et Voyages », par exemple, s'imprima profondément chez un auteur comme Julia Verlanger, qui dévora cette revue dans sa jeunesse. Il est probable que nombre de ses collègues de la même génération (Stéfan Wul, Paul Bérato...) lui durent aussi beaucoup. Le « merveilleux scientifique » exerça - et continue de le faire - un attrait puissant sur le lecteur en proposant des histoires libérées d'un certain conformisme, porteuses de rêves et ouvrant la voie à une véritable évasion.

L'attrait qu'il suscite aujourd'hui est-il un signe des temps ?

Cette floraison résulta du travail et de l'obstination d'un petit nombre d'amateurs de science-fiction. Leur ardeur s'était hélas, pour quelques uns d'entre eux, heurtée à de dures réalités géopolitiques. Ainsi Georges H Gallet, né en 1902, initié par sa grand-mère aux œuvres de Wells ou de Verne, avait-il entrepris de lancer le premier périodique de science-fiction en France dès septembre 1939. Hélas, les événements tragiques de cet automne-là firent que « Conquêtes » ne connut qu'un numéro, le « 0 » qui ne fut même pas diffusé. Georges H Gallet, directeur douze ans plus tard du « Rayon Fantastique » pour Hachette, ne manquera pas de reprendre dans sa collection le texte de Festus Pragnell qu'il avait alors publié, « Kilsona, monde atomique ». Georges H Gallet, journaliste de profession, était en relation suivie avec Walter Gilling à qui il acheta les droits de récits parus dans « Tales of Wonders ». Selon Philip Harbottle et Jean-Luc Buard[1], il fut à l'origine de la traduction et de la publication dans l'hebdomadaire « Ric et Rac » de deux récits de John Russell Fearn (Vargo Statten) durant la guerre, belle prouesse que de permettre alors à un auteur anglais d'apparaître au sommaire d'une revue contrôlée par l'occupant. Reconnu internationalement, Georges H Gallet fut distingué lors de la convention mondiale de SF de Brighton en 1979.

Autre pionnier qui, s'il avait survécu à la déportation, aurait sans nul doute imprimé sa marque sur ce petit monde : Régis Messac. On lui doit la première vraie collection de livres de SF d'avant-guerre, « les Hypermondes » (éditions de La Fenêtre Ouverte) qui abrita, outre ses romans « Quinzinzinzili » et « La cité des asphyxiés » – devenus des classiques – un recueil de nouvelles de David H Keller contenant en particulier le célèbre récit « La guerre du lierre ». Régis Messac ne fut pas exactement bercé par « le merveilleux scientifique », même s'il s'y intéressa. Il s'inscrivit dans la lignée d'un Swift et eut la dent dure dans ses livres contre les manifestations de la bêtise humaine, sous les coups de laquelle il succomba malheureusement. Georges H Gallet et Régis Messac se connaissaient et entretenaient une correspondance. L'un et l'autre appartenaient, avec Jacques Bergier et Jean Birgé, à cette petite phalange d'amateurs français férus de pulps anglo-saxons. Pour la petite histoire, Georges H Gallet se défit de sa collection auprès de Jacques Sadoul lorsqu'il entreprit de s'établir à Cassis pour sa retraite. Jacques Bergier, né en 1912, ingénieur chimiste, résistant et déporté, fut un artisan essentiel de l'essor de la SF en France après-guerre. Il découvrit chez Joseph-Gibert, dans les années 20, les stocks de pulps américains, tels « Argosy » ou « All stories », laissés derrière elle par « l'American Legion »[2] après 1918. Ainsi glissa-t-il peu à peu du « merveilleux scientifique » tel que le pratiquaient les auteurs russes ou polonais qu'il lisait jusqu'alors vers la littérature d'anticipation et de fantastique anglo-saxonne, à travers les œuvres d'Abraham Merrit et de H.P. Lovecraft. A ces fans de la première heure, très influencés par la littérature de SF d'outre-atlantique, vinrent s'ajouter après-guerre trois hommes aux personnalités fort différentes : François le Lionnais, Jean Birgé et Michel Pilotin. François le Lionnais, né en 1901, résistant de la première heure, était très lié avec Jacques Bergier qu'il connut durant la guerre. Il tenta de convaincre Gallimard de lancer une collection de SF dès 1946, projet avorté mais qui concourut à faire naître l'intérêt de cet éditeur pour le genre. Jean Birgé, né en 1917, était aussi un des rares amateurs de SF anglo-saxonne d'avant-guerre, mais le conflit fut mouvementé également pour lui. Arrêté et jeté dans un train de la mort, il réussit à s'en échapper. Entre-temps son appartement et ses biens à Angers (dont ses ouvrages de SF) furent pillés par les nazis. Accompagnant l'essor de la SF au début des années 50 et conseillé par Jacques Bergier, il créa les éditions Métal, dont la collection SF, célèbre pour ses couvertures dorées ou argentées, accueillit aussi bien de nouveaux auteurs français que des personnalités confirmées comme Maurice Limat ou Adrien Sobra. De ce point de vue, cette fameuse « Série 2000 » fut le creuset idéal pour recueillir l'héritage du « merveilleux scientifique » et permettre à ce courant, éprouvé par les années de guerre, d'exister à nouveau et de se renouveler. Malheureusement cette collection sombra quelques années après son lancement et il ne se trouva personne pour reprendre les rênes et faire fructifier ce capital. Ainsi le renouveau amorcé avec les titres d'un Jean Lec, d'un Lortac[3] ou d'un Claude Yelnick fut sans lendemain ; Yves Dermèze et Pierre Versins qui s'inscrivaient aussi dans le sillage du « merveilleux scientifique » voguèrent vers d'autres horizons. De fait, les maîtres d’œuvre de la SF d'alors n'avaient d'yeux que pour la production anglo-saxonne, mesurant les rares ouvrages français à l'aune de cette échelle. Il n'y eut pas d'homme providentiel pour relancer la dynamique passée. Heureusement une forme de survivance du « merveilleux scientifique » intervint là où on ne l'attendait pas, et Jean Birgé n'y fut peut-être pas pour rien.

Enfin, dernier personnage emblématique, Michel Pilotin qui, sous le pseudonyme de Stephen Spriel prit la codirection du « Rayon Fantastique » sous les couleurs de Gallimard. Il présida également au choix des premiers titres de la collection « Présence du Futur » chez Denoël. Né en 1906 à Fort-de-France, de formation littéraire – il fut un brillant élève à Louis le Grand – proche de Raymond Queneau et de Boris Vian, il révéla au public les grands classiques signés Sturgeon, Van Vogt, Asimov, Bradbury, Bester et autres, creusant l'écart avec l'univers du « merveilleux scientifique » des décennies précédentes. Nourri essentiellement par la littérature de SF américaine puisée dans « Astounding » ou « Galaxy », il mena une politique éditoriale radicalement différente de celle de son collègue Georges H Gallet, féru lui des flamboyants space-opéra des années 30 tels que les écrivaient Stanley Weinbaum ou E.E. Doc Smith[4]. Pourtant, Michel Pilotin éditera un Francis Carsac, grand admirateur de Rosny Ainé. « Les Robinsons du cosmos » pour ne prendre que cet exemple, s'inscrivent parfaitement dans la lignée des récits de « Sciences et Voyages » et possède tous les attributs du « merveilleux scientifique ».

La rupture était-elle donc consommée avec cette tradition littéraire considérée comme dépassée, voire ringarde, à l'issue des transformations du paysage éditorial et de la société française d'après-guerre ? Avant ce conflit fleurissaient en France les anticipations de Maurice Renard, de José Moselli, de Théo Varlet, de Rosny Ainé, de Paul de Sémant, de Jacques Spitz, de Léon Groc ou encore de Gaston Leroux ou de A Valérie, pour ne citer que les noms les plus célèbres. Une formidable pépinière d'écrivains talentueux et inventifs avait donné à l'anticipation ses lettres de noblesse, et les œuvres produites influencèrent toute une génération de lecteurs, et même de futurs auteurs. Ces romans, que l'on n'identifiait pas encore comme relevant de la science-fiction, s'inscrivaient dans une tradition, certains d'entre eux étaient devenus des classiques, jouant sur des thèmes qui ne devaient rien à ce qui se faisait ailleurs. Il existait même un périodique dédié : « Sciences et Voyages ». On ne peut donc que déplorer les conséquences dévastatrices de la guerre qui s'ajoutèrent à la disparition de ténors comme Rosny Ainé, Théo Varlet, Maurice Renard ou encore Régis Messac.

Pourtant, si l'on parcourt les sommaires des premières livraisons de la revue « Fiction » créée par Maurice Renault à l'instigation de Jacques Bergier; on constate que certains noms du « merveilleux scientifique » cohabitèrent avec les étoiles de la SF anglo-saxonne. Guy de Maupassant apparut dès le premier numéro, Maurice Renard le suivit, Jean de la Hire figura dans le troisième, etc... Le lien avec le passé n'était donc pas rompu, mais l'impact des grands chefs d’œuvres venus d'Amérique fut si fort que la nouvelle génération d'auteurs français, éblouie par ces récits, n'eut de cesse que de s'épuiser à les copier pour tenter d'atteindre le niveau de leurs mentors d'outre-atlantique ; tournant le dos à ce qui avait été jusqu'en 1939 en France une véritable école originale et prometteuse.

Pourtant, avant même que ne déferle en France la vague anglo-saxonne, et même si les principaux auteurs nationaux capables d’œuvres ambitieuses s'étaient tus ou en passe de le faire, une certaine tradition perdurait. René Bonnefoy le démontra avec « Et la planète sauta », roman écrit avant-guerre mais publié en 1946 sous le pseudonyme de B R Bruss, ou encore Marc Wersinger avec « La chute dans le néant » sorti en 1947. Ils ne furent pas les seuls à s'inscrire dans la tradition du « merveilleux scientifique ». Cependant ces œuvres continuatrices ne furent qu'une minorité. Les dés roulaient bel et bien.

Parallèlement au courant porté par les auteurs d'avant-guerre, une approche plus « populaire » s'était développée, illustrée essentiellement par les éditions Ferenczi et visant d'abord la jeunesse. La figure emblématique en fut R.M de Nizerolles, mais on peut citer aussi Maurice Limat ou Max-André Dazergues. Cette maison d'édition qui fit l'objet d'une spoliation et d'une aryanisation durant la guerre (elle fut administrée un moment par Jean de la Hire devenu collaborateur notoire) se rétablit néanmoins à son issue et reprit son activité traditionnelle à la Libération. En conséquence, elle proposa au jeune public une réédition des « Voyages extraordinaires d'un petit parisien dans la stratosphère et les planètes » de R.M. De Nizerolles. C'était un peu le chant du cygne, les attentes comme les goûts ayant radicalement évolués en l'espace de dix ans. Ce fut en réalité grâce au Fleuve Noir, avec la toute nouvelle collection « Anticipation », que le « merveilleux scientifique » d'obédience populaire retrouva des couleurs. Enfin il ne faut pas écarter du panorama la bande dessinée d'inspiration « merveilleux scientifique » tels « Les pionniers de l'espérance »[5] ou « Le rayon U » ainsi que les publication portées par Artima (Météor, Sidéral, Cosmos...) dès le début des années 50.

Autant « Présence du Futur » et « Le Rayon Fantastique » bénéficièrent de politiques éditoriales personnalisées et directives, conduites par des « aficionados » de la SF ; autant « Anticipation » fut d'abord un produit lancé pour de strictes raisons commerciales, afin de faire profiter les toutes jeunes éditions du Fleuve Noir de l'engouement du public pour la SF. Il faut souligner qu'une myriade de petites collections éphémères (initiées par des éditeurs comme Le trotteur, Mame, Flamme d'or...) tentèrent dans ces années-là de profiter de la rareté des publications relevant de la SF populaire à prix modique[6], segment un peu négligé par « Le Rayon Fantastique » et qui ne sera pas à proprement parler exploité par la « Série 2000 ». Jean Birgé fut-il à la manœuvre auprès d'Armand de Caro pour pousser celui-ci à se lancer dans l'aventure, avant de l'entreprendre lui-même de son côté ? C'est possible. Il était lié avec le poulain de l'écurie du Fleuve Noir, Frédéric Dard, qui lui dédicaça le tout premier opus des aventures de San Antonio. On ne peut pas non plus écarter de la genèse de « Anticipation » deux auteurs belges, Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse qui ,sous le pseudonyme de Jean-Gaston Vandel, y livrèrent une série de romans de SF fort réussis mais ne devant pas grand chose au « merveilleux scientifique ». Les quatre premiers titres de la collection - le cycle des« Conquérants de l'univers », signés F Richard Bessière - sont un hommage appuyé à R.M. De Nizerolles et donc à une littérature renvoyant à l'enfance ou à l'adolescence de la plupart des lecteurs de l'époque. Le succès de « Anticipation » dut aussi beaucoup à sa politique de diffusion, extrêmement maillée grâce à des tirages importants.

Henri Michel Richard Bessière. auteur complet et souvent surprenant, mérite une attention particulière. Né en 1923 à Béziers, il commença à écrire sa geste des « Conquérants de l’univers » vers l’âge de 15 ans, en collaboration avec son père Léopold. On peut donc situer approximativement l'essentiel de cette rédaction vers 1941-42. On sait que celle-ci fut achevée en 1950 et soumise alors par François Richard à Armand De Caro, au moment où celui-ci envisageait sérieusement le lancement d'une collection de SF.

C’est signées F Richard Bessière que les amateurs découvrirent les premières livraisons de « Anticipation », servies par des couvertures fabuleuses de René Brantonne, très influencé par le design des années 30. Saga avant l’heure, « Les conquérants de l’univers» inaugurèrent une collection dont le débit ne se tarirait qu’à l’issue de sa 2000ème livraison, un demi-siècle plus tard.

Avec les volumes de cette série se dessine un space-opéra aujourd'hui désuet mais qui s'inscrivit largement dans la lignée des récits qui émaillaient les fascicules Ferenczi. Il faut se remémorer l’état d’esprit de l'époque, marqué au fer rouge par le cortège d’horreurs vécu quelques années auparavant, mais aussi frappé par les avancées technologiques nées de la guerre, perçues comme l'espoir d’un futur rayonnant où l’humanité s’accomplirait pleinement entre les étoiles. Cet optimisme triomphant se retrouve dans le cycle des « Conquérants de l’univers » même si les personnages et les situations évoquent les feuilletons de l'entre-deux-guerres. Le parallèle avec « Les aventuriers du ciel » de R.M de Nizerolles est assez facile à établir, et Henri Bessière ne s'est jamais caché de s'en être directement inspiré. Le « Météore » est une réédition du « Bolide », le professeur Bénac une réplique du professeur Saint-Marc et Mabel Peterson un fidèle reflet d'Yvonne Blanchard. On retrouve bien sûr les ingrédients d'un « merveilleux scientifique » qui ne s'embarrassait pas de vraisemblance mais proposait en tout premier lieu l'évasion et le rêve. Ainsi, ce cher professeur Bénac est-il un « géo trouvetou » qui construit tranquillement sa fusée dans un coin de son jardin...

Mais le charme était là et la magie opéra. Le second auteur français de la collection, Jimmy Guieu, fut peu redevable contrairement à son collègue Henri Bessière au « merveilleux scientifique », et Jean-Gaston Vandel livra des ouvrages résolument modernes, traitant des sujets d'actualité comme le danger nucléaire. Henri Bessière, qui écrivit aussi bien des romans SF, policiers ou historiques, évolua vers une thématique et un style propres, se libérant des influences de sa jeunesse pour explorer tous les domaines possibles ouverts par la SF et même en proposer de nouveaux. Ainsi, « N'accusez pas le ciel » ou « Les mages de Dereb » annoncent Philip K. Dick avant l'heure . Quel autre auteur français peut se targuer d'avoir balayé une plage aussi étendue de sujets ?

René Bonnefoy, alias B.R. Bruss prit à son tour le relais. Il débuta sa carrière littéraire en 1923 par une série de nouvelles publiées dans « Le Petit Journal » avant de livrer, en 1928, un ouvrage prometteur « Gilberte et l’autorité » dans lequel certains passages annonçaient déjà ses romans de la future collection « Angoisse » du Fleuve Noir. Né en 1895, il fit toute la guerre de 14-18 et reçut la médaille militaire pour faits d’armes. Remarqué par un autre auvergnat au destin national et tragique, Pierre Laval, il devint, au début des années 30, rédacteur en chef du « Moniteur du Puy-de-Dôme », journal possédé par son mentor depuis 1927.

Les liens de confiance établis au fil des ans – qui relevaient d'une forme de clientélisme à la romaine - allaient porter leurs fruits délétères aux heures les plus sombres de notre histoire, et avoir quelques conséquences fâcheuses à la Libération pour notre auteur. René Bonnefoy fut ainsi condamné à mort, peine commuée en 1955 en cinq ans de dégradation nationale. Ce statut le priva de tout accès à la fonction publique, mais il avait déjà entamé une carrière littéraire professionnelle sous les pseudonymes de B R Bruss et de Georges Brass. Roger Blondel n’apparaîtra qu’en 1956. Les premiers ouvrages de Bruss, publiés dans « Anticipation », n'auraient pas dépareillés les sommaires d'une revue comme « Sciences et Voyages ». Cependant, peu à peu, B R. Bruss évolua au fil de ses ouvrages vers une thématique et un style tout aussi personnels que celui de son confrère Henri Bessière, avec des histoires qui se distinguèrent par une écriture soignée et un profond humanisme.

Après ces pionniers, deux autres auteurs vinrent grossir les rangs de « Anticipation » et perpétuer, à leur manière, la flamme d'un certain « merveilleux scientifique » : Max-André Rayjean et Maurice Limat.

Jean Lombard est né en 1929. Au cours de son adolescence, il découvrit le roman d’aventures populaires et en particulier l’œuvre de Max-André Dazergues. Sa fascination pour cet écrivain fut telle qu’il décida de devenir lui aussi auteur. Il le fera sous un pseudonyme qui affiche à lui seul sa passion pour Dazergues : Max-André Rayjean. C’est en 1948 que parût son premier texte. Suivirent en décembre 1950 et janvier 1951 dix épisodes d'un feuilleton pour la jeunesse, « L’île de l’Angoisse » dans « Coq Hardi » . 1954 représenta un véritable tournant dans sa carrière avec ses débuts comme scénariste de BD dans « Les Histoires Illustrées magazine » puis aux éditions Artima. A ce moment, Jean Lombard découvrit la SF par le biais de «Anticipation». Le genre le séduisit et il envoya un manuscrit au Fleuve Noir. Le livre parut en 1956 sous le titre de « Attaque sub-terrestre ». Dès son troisième roman, « Les Parias de l’Atome », Max-André Rayjean obtint le Grand Prix du Roman de Science Fiction 1957. Les amateurs de récits colorés ne furent pas déçus et le lien avec les feuilletons échevelés du passé fut clairement rétabli. Max-André Rayjean s'écartera assez peu des standards éditoriaux qui régissaient la collection.

Enfin, auteur multiforme ayant débuté sa carrière avant-guerre : Maurice Limat. Né en 1914, il fut vraiment ce qu’il est convenu d’appeler un écrivain populaire. Il le fut en devenant auteur maison chez Ferenczi, puis au Fleuve Noir, capable de délivrer de façon cadencée une production souvent inégale.

Ce stakhanoviste de la machine à écrire savait à l’occasion livrer de petits bijoux, épars au milieu d’un flot continu d’ouvrages destinés au lecteur prisonnier du « métro boulot dodo »[7]. Il démontra ainsi, comme pour beaucoup de ses confrères que, lorsqu'il était libéré des contraintes industrielles qu’il devait respecter pour vivre, il pouvait à l’occasion prouver qu’il était un authentique écrivain, doué de talent et capable de produire des œuvres abouties. Ce sera vrai en particulier pour ses ouvrages de la collection « Angoisse ».

Il y eut donc un courant fort au Fleuve Noir, jalonné d’œuvres dont il faut chercher les racines dans la littérature d'anticipation des trente premières années du XXème siècle. Nombre de ces ouvrages se sont soustraits à l'hégémonie de l'influence anglo-saxonne et à la direction impulsée par les pionniers des années 50. La marque de « Sciences et Voyages », par exemple, s'imprima profondément chez un auteur comme Julia Verlanger, qui dévora cette revue dans sa jeunesse. Il est probable que nombre de ses collègues de la même génération (Stéfan Wul, Paul Bérato...) lui durent aussi beaucoup. Le « merveilleux scientifique » exerça - et continue de le faire - un attrait puissant sur le lecteur en proposant des histoires libérées d'un certain conformisme, porteuses de rêves et ouvrant la voie à une véritable évasion.

L'attrait qu'il suscite aujourd'hui est-il un signe des temps ?

Notes

[1] In Rocambole n°18 printemps 2002

[2] Organisme d'aide aux anciens combattants qui fit venir pendant la première guerre un grand nombre de revues destinées aux soldats américains. A l'issue du conflit, cet organisme se retrouva avec beaucoup de stocks sur les bras.

[3] De son vrai nom Robert Collard, né en 1884, dessinateur caricaturiste et un des pionniers du dessin animé en France.

[4] « La flamme noire » de Stanley Weinbaum ou encore « La légion de l'espace » de Jack Williamson illustrent ses goûts pour le space-opéra.

[5] Poïvet et Lecureux entamèrent les aventures des « Pionniers » dès 1945 et E.P Jacobs celles de « Blake et Mortimer » dès 1946.

[6] Le prix de vente d'un volume d'Anticipation s'établissait en 1955 à 240 F, celui d'un des volumes de la « Série 2000 » ou du « Rayon Fantastique » à 300 F. Un titre de « Présence du Futur » valait, lui, 390 F. A noter qu'en l'espace de quatre ans, le prix d'un volume du « Rayon Fantastique » passa de 200 F à 300 F.

[7] On retiendra par exemple « Océan mon esclave » ou « Les oiseaux de Véga ».