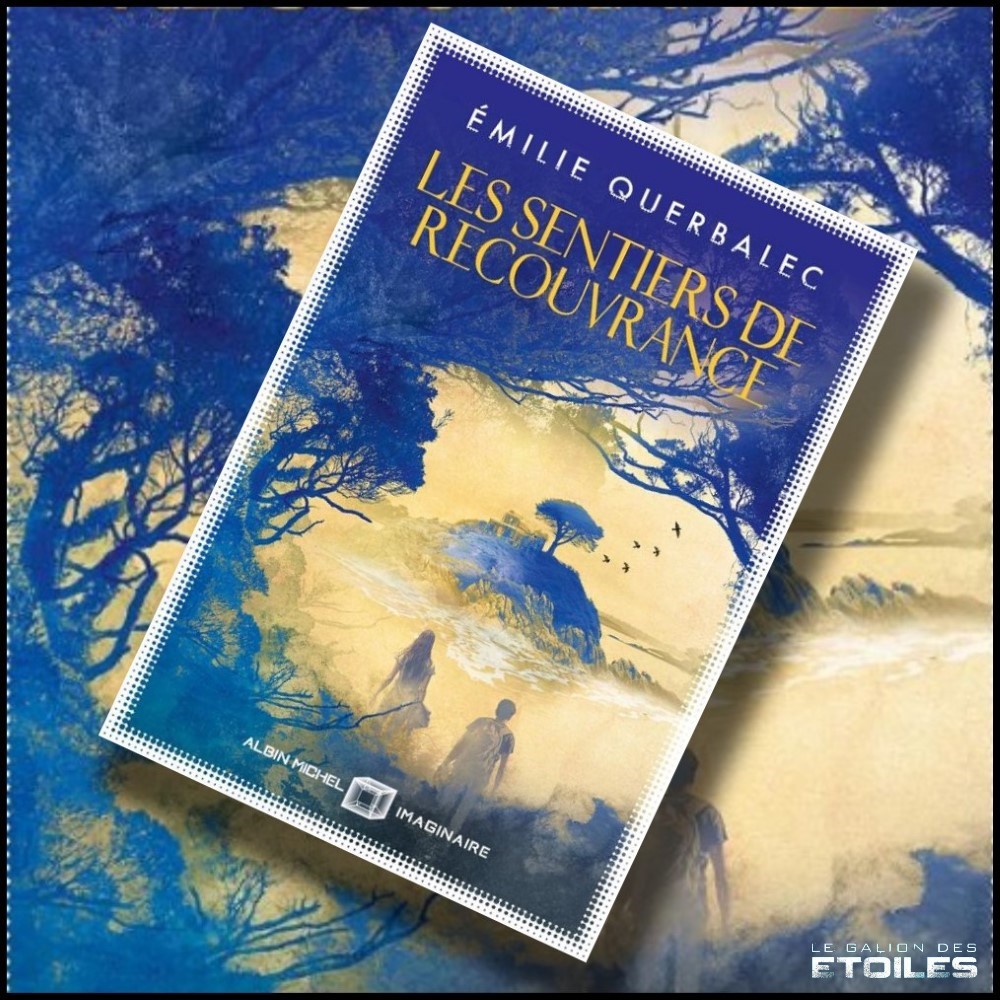

Les Sentiers de Recouvrance @ 2024 Albin Michel | Illustration de couverture @ Aurélien Police

Dans une Europe en pleine transition écologique, le portrait poignant et lumineux de deux adolescents invités à conjuguer leur guérison avec celle de la Terre.

2035. Ils s’appellent Anastasia et Ayden. Ils ne se connaissent pas, mais leurs chemins seront amenés à se croiser.

Anastasia a grandi dans une Espagne qui subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Après la mort accidentelle de son père, elle assiste, impuissante, au naufrage de sa mère.

Ayden, lui, a appris à ses dépens qu’à trop jouer avec le feu on se brûle.

Laissant derrière eux leurs existences brisées, chacun prend en solitaire la route de la Bretagne pour l’île de la Recouvrance où les attend l’espoir d’une vie meilleure.

Fiche de lecture

Le livre suit les histoires parallèles d’Anastasia (Nas), en Espagne, et Ayden, en France. Tous deux sont amenés à partir de chez eux, seuls, à pied, dans un monde qui est presque le nôtre. Nous sommes en 2035, l’Europe connaît la sécheresse, les phénomènes climatiques extrêmes, et la population poursuit sa vie quotidienne.

Cet aspect participe d’une inquiétante étrangeté à la lecture du roman d’Émilie Querbalec : pas de bond technologique majeur, pas de changement de régime politique, pas de catastrophe spectaculaire, aucune visite d’êtres venus d’ailleurs. Une SF de l’intime, si proche de nous qu’on ne peut que ressentir un certain malaise au premier abord. L’étonnement de ne pas ressentir la panique générale ou l’oppression des univers dystopiques devenus lieux communs. Le monde crève de faim et de soif mais le tourisme s’est simplement déplacé vers les lieux encore potables, internet marche à merveille, les journaux débitent leurs flux d’infos, les sportifs font la Une, les supermarchés sont toujours le point focal des véhicules particuliers. Mais ces derniers sont électriques, les marchandises voyagent en cargo-voile, un dirigeable passe au-dessus des têtes : on s’adapte.

Au cours des cent premières pages, on ne comprend pas vraiment où mènent ces deux errances qui n’avancent pas. Nas et Ayden partent du Sud, or on sait dès la quatrième de couv que leur destination est la Bretagne, mais ils patinent chacun de leur côté, se cognent au monde à mesure qu’ils en reprennent possession. Le titre est assez transparent : il est question de sentiers, pas de chemins ni de routes, encore moins d’autoroutes, il s’agit d’en revenir à quelque chose de brut, pour recouvrer un usage du monde dans son état premier[1].

Il y a une histoire d’Ange, assez mystérieuse, qu’ils partagent sans se connaître. Puis le récit se mue en portrait de deux personnes atteintes au plus profond d’elles-mêmes par ce que subit la Terre depuis des décennies. Les Sentiers de Recouvrance serait une sorte de contrepoint à Don't Look Up . L'Ange leur dit : "Ouvre les yeux". Ce n'est pas un regard cru sur la réalité qui est convoqué. En vérité, personne n'a besoin de cette injonction : nous savons tous, désormais, où en est le monde, son état de vulnérabilité et les menaces qui pèsent sur lui. La catastrophe est advenue sans tambours ni trompettes, la prise de conscience a déjà eu lieu, mais l'action n'a pas suivi.

« Ouvre les yeux » : plutôt une introspection nécessaire pour reconnaître ses semblables. Le contexte est une attention de l’autrice aux éco-émotions, autrement dit les affects nés de notre rapport à l’environnement. Les plus connus sont l’éco-anxiété et la solastalgie, des modalités assez négatives en somme, des atteintes profondes aux relations entre l’individu et le monde. Ces notions pourraient tomber dans la critique de la résilience, comme rejet dans l’intime de la gestion du désastre. Ne plus s’opposer à l’inacceptable mais vivre avec[2].

C’est justement en dépassant le cadre de l’individu que les protagonistes peuvent envisager une sortie de crise. L'institut de la Recouvrance propose de retisser les liens dans des séquences de rêves partagés. Dans ces moments de jugement suspendu, chacun invite l'autre dans son plan de réalité alternative, sans arrière-pensée, avec un naturel très touchant. La force du livre est de ne pas être psychologisant, de ne pas faire de démonstration d’analyse à double fond, alambiquée, ou visant à mettre au jour les perversités de chacun. Au contraire, les personnages sont déjà blessés et noircis, il s’agit alors d’aller chercher en eux-mêmes la lumière, aussi lointainement enfouie soit-elle. Les démons d’Ayden sont les plus poignants, une violence intériorisée tournée à la fois vers le monde et soi-même.

« Faut pas tuer le sacré », dit un personnage au jeune homme. Peu de temps auparavant, il lui assure même qu’il y a « toujours une Révélation, tous les scénaristes depuis l’Ancien Testament savent ça ». Comment réenchanter le monde ? En se reconnectant à lui via les liens humains[3]. « Le temps est venu de réparer nos liens à la Terre », exhorte une inscription sur le sol de l’établissement. La solution paraît trop simple et confine au gnangnan ?[4] C’est pourtant évident.

Le monde dématérialisé repose sur la vue et l’ouïe. Les autres sens ne sont plus convoqués dans nos relations numériques. L’odorat, le toucher, le goût, sont anesthésiés, secondaires. Redécouvrir le monde devient une épiphanie.

Chacun en prend conscience. Pour Ayden, « de toutes les cellules de son corps, il percevait la masse noire de l’océan proche et le fracas sans âge des vagues invisibles. ». L'effet de la contemplation de la montagne est immédiat sur Nas : « une sorte d’anesthésie émotionnelle. » Ils font tous les deux l’expérience du sublime décrite par Kant, où terreur et merveilleux sont mêlés. Jouissance et déplaisir de se découvrir humbles face à l’immensité mais incommensurablement grands dans leur capacité d’imagination.

Malgré ces envolées métaphysiques, le récit reste ancré dans le réel, immanent, préparant l’avènement d’une autre forme d’être au monde, plus furtive, plus simple, sans être complètement ascétique non plus. On dit « frugal » aujourd’hui pour ne pas effaroucher les acharnés de la croissance.

Le rapport au temps et à la narration est intéressant. D’abord par la superposition des réalités alternatives dans lesquelles ils évoluent, entre rêve et réinvention d’eux-mêmes[5] : « dans un précédent récit, il avait été un enfant perdu, l’un des rares à avoir survécu au voyage dans cette fusée qui devait l’emmener loin des désastres à venir. Il se souvenait des longs couloirs de métal, dans cette station creusée au fond d’un cratère sur la lune. Ils étaient si puissants, si certains de leur pouvoir ! L’humanité déclinait inexorablement, et de cet échec ils avaient fait un credo, un calcul, accordant cent mille ans à leur monde pour se régénérer. Cent mille ans de sommeil sous forme dématérialisée, de la pure information. Lorsqu’ils se réveilleraient, la Terre aurait retrouvé son équilibre, elle serait redevenue habitable, pour eux, les élus. Car il y avait toujours des élus. Les gagnants et les perdants. Ceux qui survivaient, ceux qui mouraient. Il avait cru à cette fable, récitée d’une voix suave chaque fois qu’un cauchemar s’emparait de lui. Consolé, il s’assoupissait dans les bras de la machine à laquelle ils avaient confié son âme. »

Ces éons se heurtent à ce que peut faire l’humain, à l’échelle de sa propre vie. Ayden découvre le temps long de la nature : « dès la première année, les graines présentes dans la terre amorçaient la reprise. Trois à cinq ans plus tard, herbes et arbustes envahissaient le terrain, attirant lièvres et sangliers. Soixante-dix à cent ans plus tard, les arbres atteignaient une taille de vingt à trente mètres. » Le long sentier qui amène le monde à la vie se trouve face à l’autoroute inachevée sur laquelle fonce l’humanité.

Le roman d’Émilie Querbalec s’inscrit pleinement dans le domaine de la cli-fi (climat-fiction), qu’il conviendrait d’élargir dans ses caractéristiques. L’écriture se trouve confrontée à la litanie des mauvaises nouvelles, à la description d’un monde abîmé, aux relations humaines altérées. Mais c’est aussi le lieu d’un retour à la Terre, sans planète B, une redécouverte des écosystèmes, de la possibilité de l’habiter à nouveau.

Le monde nous est donné dans son entier. Avec la boue, la poussière, les microbes, les insectes, les arêtes coupantes du minéral. Vivre dans ce monde n’a rien d’évident, il faut concrètement l’habiter, et cesser de croire que nous nous superposons. No planet B, ça veut dire aussi qu’il n’y a pas de monde parallèle, un monde artificiel déconnecté du monde naturel. Un monde à recouvrer.

NOTES :

Cet aspect participe d’une inquiétante étrangeté à la lecture du roman d’Émilie Querbalec : pas de bond technologique majeur, pas de changement de régime politique, pas de catastrophe spectaculaire, aucune visite d’êtres venus d’ailleurs. Une SF de l’intime, si proche de nous qu’on ne peut que ressentir un certain malaise au premier abord. L’étonnement de ne pas ressentir la panique générale ou l’oppression des univers dystopiques devenus lieux communs. Le monde crève de faim et de soif mais le tourisme s’est simplement déplacé vers les lieux encore potables, internet marche à merveille, les journaux débitent leurs flux d’infos, les sportifs font la Une, les supermarchés sont toujours le point focal des véhicules particuliers. Mais ces derniers sont électriques, les marchandises voyagent en cargo-voile, un dirigeable passe au-dessus des têtes : on s’adapte.

Au cours des cent premières pages, on ne comprend pas vraiment où mènent ces deux errances qui n’avancent pas. Nas et Ayden partent du Sud, or on sait dès la quatrième de couv que leur destination est la Bretagne, mais ils patinent chacun de leur côté, se cognent au monde à mesure qu’ils en reprennent possession. Le titre est assez transparent : il est question de sentiers, pas de chemins ni de routes, encore moins d’autoroutes, il s’agit d’en revenir à quelque chose de brut, pour recouvrer un usage du monde dans son état premier[1].

Il y a une histoire d’Ange, assez mystérieuse, qu’ils partagent sans se connaître. Puis le récit se mue en portrait de deux personnes atteintes au plus profond d’elles-mêmes par ce que subit la Terre depuis des décennies. Les Sentiers de Recouvrance serait une sorte de contrepoint à Don't Look Up . L'Ange leur dit : "Ouvre les yeux". Ce n'est pas un regard cru sur la réalité qui est convoqué. En vérité, personne n'a besoin de cette injonction : nous savons tous, désormais, où en est le monde, son état de vulnérabilité et les menaces qui pèsent sur lui. La catastrophe est advenue sans tambours ni trompettes, la prise de conscience a déjà eu lieu, mais l'action n'a pas suivi.

« Ouvre les yeux » : plutôt une introspection nécessaire pour reconnaître ses semblables. Le contexte est une attention de l’autrice aux éco-émotions, autrement dit les affects nés de notre rapport à l’environnement. Les plus connus sont l’éco-anxiété et la solastalgie, des modalités assez négatives en somme, des atteintes profondes aux relations entre l’individu et le monde. Ces notions pourraient tomber dans la critique de la résilience, comme rejet dans l’intime de la gestion du désastre. Ne plus s’opposer à l’inacceptable mais vivre avec[2].

C’est justement en dépassant le cadre de l’individu que les protagonistes peuvent envisager une sortie de crise. L'institut de la Recouvrance propose de retisser les liens dans des séquences de rêves partagés. Dans ces moments de jugement suspendu, chacun invite l'autre dans son plan de réalité alternative, sans arrière-pensée, avec un naturel très touchant. La force du livre est de ne pas être psychologisant, de ne pas faire de démonstration d’analyse à double fond, alambiquée, ou visant à mettre au jour les perversités de chacun. Au contraire, les personnages sont déjà blessés et noircis, il s’agit alors d’aller chercher en eux-mêmes la lumière, aussi lointainement enfouie soit-elle. Les démons d’Ayden sont les plus poignants, une violence intériorisée tournée à la fois vers le monde et soi-même.

« Faut pas tuer le sacré », dit un personnage au jeune homme. Peu de temps auparavant, il lui assure même qu’il y a « toujours une Révélation, tous les scénaristes depuis l’Ancien Testament savent ça ». Comment réenchanter le monde ? En se reconnectant à lui via les liens humains[3]. « Le temps est venu de réparer nos liens à la Terre », exhorte une inscription sur le sol de l’établissement. La solution paraît trop simple et confine au gnangnan ?[4] C’est pourtant évident.

Le monde dématérialisé repose sur la vue et l’ouïe. Les autres sens ne sont plus convoqués dans nos relations numériques. L’odorat, le toucher, le goût, sont anesthésiés, secondaires. Redécouvrir le monde devient une épiphanie.

Chacun en prend conscience. Pour Ayden, « de toutes les cellules de son corps, il percevait la masse noire de l’océan proche et le fracas sans âge des vagues invisibles. ». L'effet de la contemplation de la montagne est immédiat sur Nas : « une sorte d’anesthésie émotionnelle. » Ils font tous les deux l’expérience du sublime décrite par Kant, où terreur et merveilleux sont mêlés. Jouissance et déplaisir de se découvrir humbles face à l’immensité mais incommensurablement grands dans leur capacité d’imagination.

Malgré ces envolées métaphysiques, le récit reste ancré dans le réel, immanent, préparant l’avènement d’une autre forme d’être au monde, plus furtive, plus simple, sans être complètement ascétique non plus. On dit « frugal » aujourd’hui pour ne pas effaroucher les acharnés de la croissance.

Le rapport au temps et à la narration est intéressant. D’abord par la superposition des réalités alternatives dans lesquelles ils évoluent, entre rêve et réinvention d’eux-mêmes[5] : « dans un précédent récit, il avait été un enfant perdu, l’un des rares à avoir survécu au voyage dans cette fusée qui devait l’emmener loin des désastres à venir. Il se souvenait des longs couloirs de métal, dans cette station creusée au fond d’un cratère sur la lune. Ils étaient si puissants, si certains de leur pouvoir ! L’humanité déclinait inexorablement, et de cet échec ils avaient fait un credo, un calcul, accordant cent mille ans à leur monde pour se régénérer. Cent mille ans de sommeil sous forme dématérialisée, de la pure information. Lorsqu’ils se réveilleraient, la Terre aurait retrouvé son équilibre, elle serait redevenue habitable, pour eux, les élus. Car il y avait toujours des élus. Les gagnants et les perdants. Ceux qui survivaient, ceux qui mouraient. Il avait cru à cette fable, récitée d’une voix suave chaque fois qu’un cauchemar s’emparait de lui. Consolé, il s’assoupissait dans les bras de la machine à laquelle ils avaient confié son âme. »

Ces éons se heurtent à ce que peut faire l’humain, à l’échelle de sa propre vie. Ayden découvre le temps long de la nature : « dès la première année, les graines présentes dans la terre amorçaient la reprise. Trois à cinq ans plus tard, herbes et arbustes envahissaient le terrain, attirant lièvres et sangliers. Soixante-dix à cent ans plus tard, les arbres atteignaient une taille de vingt à trente mètres. » Le long sentier qui amène le monde à la vie se trouve face à l’autoroute inachevée sur laquelle fonce l’humanité.

Le roman d’Émilie Querbalec s’inscrit pleinement dans le domaine de la cli-fi (climat-fiction), qu’il conviendrait d’élargir dans ses caractéristiques. L’écriture se trouve confrontée à la litanie des mauvaises nouvelles, à la description d’un monde abîmé, aux relations humaines altérées. Mais c’est aussi le lieu d’un retour à la Terre, sans planète B, une redécouverte des écosystèmes, de la possibilité de l’habiter à nouveau.

Le monde nous est donné dans son entier. Avec la boue, la poussière, les microbes, les insectes, les arêtes coupantes du minéral. Vivre dans ce monde n’a rien d’évident, il faut concrètement l’habiter, et cesser de croire que nous nous superposons. No planet B, ça veut dire aussi qu’il n’y a pas de monde parallèle, un monde artificiel déconnecté du monde naturel. Un monde à recouvrer.

NOTES :

[1] Solarium, de Radio Elvis, pourrait constituer la bande son du livre. Ou Carry your load de Carole King.

[2] Voir les travaux de Thierry Ribault qui mettent en avant l’usage des affects justement dans une production de l’ignorance, institutionnellement établie.

[3] « Recréer les liens humains que le désespoir avait défaits. »

[4] Si c’était si simple, vous ne pensez pas qu’on l’aurait déjà fait ? L’un des arguments les plus idiots des défenseurs du statu quo.

[5] On peut même se demander s’il n’y a pas un glitch caché page 101 : « il reprit sa pause initiale... » Soit c’est une coquille, soit c’est un indice sur la réalité décrite.